由于此次疫情,大家不得不在家学习,没有了老师的督促,慢慢的就在家里安逸的氛围中懈怠了下来。心中告诫自己要好好学习,可一天下来却状态不佳,好像没有学到什么。

这就是我们常说的拖延,即使明白拖延会带来不良的后果,大多数人还是会不由自主地选择把原本计划要做的事情往后推迟,却因此产生负罪感、焦虑等负面情绪,容易出现熬夜的不良作息习惯。

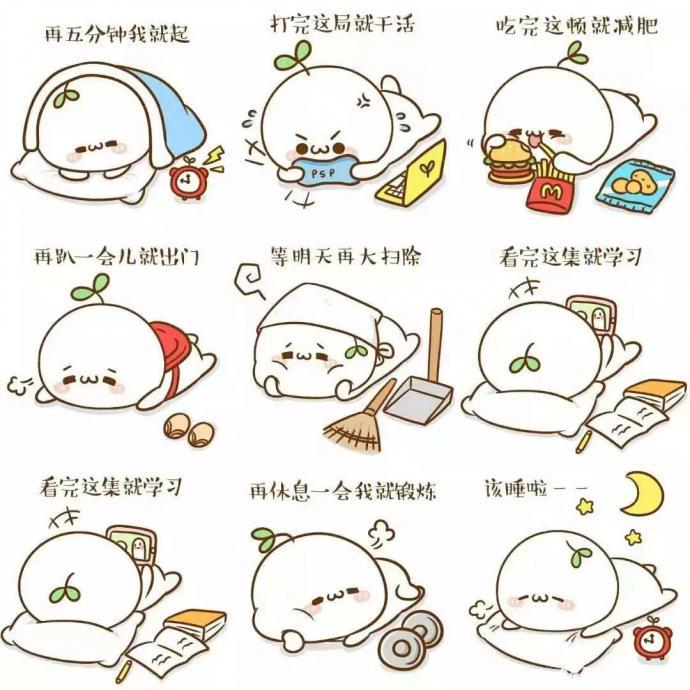

迪拜的动画师Nas Alhusain根据自己的亲身经历总结出的几种拖延症,快来看一看吧:

1.完美主义型拖延:无法达到自己不切实际的理想目标,干脆就完全放弃了;

2.洁癖型拖延:做事前要先洗衣服、收拾桌子、整理房间,在脏乱差的环境里无法做正事;

3.吃货型拖延 :从零开始研制食谱,原创性高,但鼓捣时间长,效率低;

4.逃避型拖延:面对高难度任务,为了不让自己难受,选择无视

5.焦虑型拖延:临近一件事的deadline,就会非常的焦虑,以至于反而无法激发自己的精力或者积极性去完成,但越是拖延,就越发焦虑;

6.再等五分钟型拖延:再推迟5分钟开始学习,为什么要在5:31开始呢?5:35开始好像会更好(也可能是再等30分钟、再等一个小时……)

我们为什么会拖延呢?

我们的大脑里面有一个部分负责目标、梦想和未来计划,叫做前额叶皮质。当你产生不想做某件事情的时候,理论显示,边缘系统会马上将它转化为行动,他会怂恿你不要去做这件事。

Piers Steel 提出了下面这个公式来解释拖延:

动力=(期望值*价值)/(冲动*延迟)

我们要怎么样才能够摆脱拖延呢?

1、提高成就感——把大任务分为各个小任务,逐个完成

当我们碰到一些任务时,我们常常会选择高估任务的难度,不想去做,这时我们可以先分解任务,再逐个攻破。比方说你计划锻炼一个小时,把它换成4个15分钟,这时候就会更有动力去做了。

2、番茄法则——工作25分钟,休息5分钟

当你坐下来告诉自己要学习4个小时,这时候因为时间较长肯定容易走神,但是如果我告诉自己学25分钟休息一会,它就显得没有那么困难了。这个方法还能够帮你更好的集中注意力。

3、适时奖励——寻找学习的小乐趣

我们喜欢做那些能够立即看到成效的事情。就像打游戏,游戏有相应的奖励机制。所以试着完成一个任务给自己一些小奖励,来激励一下自己。

4、利用帕金森定律

又称为“金字塔现象”。阐述了工作时间和规定时间的关系。比如你有30分钟的工作要做,但是你有2个小时的时间去做,你会完全把2个小时都用掉。所以设定适当的截止时间,强迫自己更有效率的完成任务。

“或许前期会很难,但是当你成功了一次之后,你就会无比相信自己是可以做到的,心理锚定形成之后,最终出来的效果也许比你原本的目标还要惊人。”

——《积极心理学》